강원도 강릉 출생

동국대 불교학과 <유심> 주간

불교 언론인으로 불교신문 논설위원

‘내년에 사는 법‘ ’책 만드는 집‘ 단시조집 ’고마운 아침‘

하늘은

구름이 지나가야 보이고요

바람은

나무가 흔들려야 보이지요

사람은

눈을 감아야 더 잘 보이지요

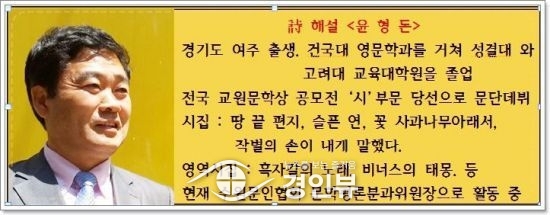

시 읽기/ 윤형돈

곡마단 트럼펫 소리에 탑은 더 높아만 간다. 감미롭게 핀 황홀한 오월! 오월동주吳越同舟의 원수지간이라도 공동의 목적을 달성하기 위하여 서로 협력하는 달이기를 빌어본다. 가난한 마음의 빈집으로 유리방황하는 자들에게 오월은 유용한 방편方便이 된다. 가까운 정원에 나서면 새 순이 잎을 달고 꽃을 피우거나 열매를 맺기 시작한다.

하늘색 꽃을 달고 밑을 향해 달리는 하늘매발톱도 신기하거니와 앙증맞은 분홍의 상록패랭이도 귀엽다. 무늬옥잠화, 제비붓꽃, 미스김라일락, 그 중에 열녀목은 수직으로 솟구쳐 교회당 첨탑과 하늘바라기 경쟁을 벌인다. 이렇게 좋은 호시절에 지구인들의 공동선共同善은 무엇일까? 마음의 눈을 뜨고 지혜의 경전과도 같은 시 한 편을 읽는다.

한편, 나에게 오월은 실로 오랜만에 벼르고 벼르던 임플란트(implant)를 심는 고통의 축제기간이다. 잔인한 4월에 시작해서 7월에 끝나는 3개월의 대장정이다 이가 없으니 잇몸으로 살아야 한다. 만들어 박은 가짜 이를 달고 의치義齒신세를 감내한다. 외부활동을 자제하고 치료에만 전념하는 기간은 시인의 또 다른 시 ‘결제結制’와 같은 안거安居의 수행기간이다

보는 것과 보이는 것의 차이는 무엇인가? 육안과 심안의 차이다 눈에 보이는 것은 잠깐이요, 눈에 보이지 않는 것은 영원하다 그런 심오한 뜻 말고 ‘하늘은 구름이 지나가야 보인다’ 여러 겹 먹장구름이 걷힌 후에야 밝은 서광이 비치고 여릿여릿 내게로 다가오는 하늘이 보인다. 바람은 나무가 흔들려야 보인다. 살면서 듣게 될까 언젠가는 바람의 노래를 스쳐가는 인연과 그리움은 어느 곳으로 가는가? 나의 작은 지혜로는 알 수가 없다.

바람의 언덕에 오르면 바람의 흔적과 바람의 빛깔을 볼 수 있을까? 바람이 불어오는 곳, 그곳으로 가면 바람 머문 자리를 보며 태양에게서 석양의 냄새를 맡을 수 있다면 정말로 바람의 뒷꿈치를 볼 수 있을까? 중요한 것은 3연이다 ‘사람’은 눈을 감아야 더 잘 보인다는 것, 육안으로 보이는 사람은 한낱 외피와 껍데기에 불과하다 마음의 눈으로, 심안과 영안으로 보아야 더 잘 볼 수가 있게 된다.

최근 내가 속한 문인협회에 유사 이래 가장 커다란 파문과 풍랑이 일었다 ‘보이지 않는 손’이 요람을 흔들고 조직은 와해 직전으로 몰렸다. 시정잡배와 양아치 수준의 진흙탕 싸움이 계속되었다 비문학이 순수문학을 우롱하고 매도하여 해결의 끝이 안 보였다 문학에 무슨 목적이 있고 목젖이 있는가? 문학 그 자체에 열망하는 사슴의 무리가 가슴을 치며 슬피 운다. 문협이 조종되고 있다. 그로테스크한 괴물이 만들어낸 정관定款의 합법적 권력이 문협을 어떻게 지배하는 지 ‘심안心眼’으로 똑똑히 주시할 것이다.