김종길(1926~2017)

시인이며 영문학자

경북 안동 출생으로 1947년 경향신문 신춘문예 ‘문’이 당선되어 등단

‘성탄제’ ‘하회에서’ ‘황사현상’ 등의 시집이 있으며, 한국시인협회장과 고려대 교수 역임.

매양 추위 속에 해는 가고 또 오는 거지만

새해는 그런대로 따스하게 맞을 일이다.

얼음장 밑에서도 고기가 숨쉬고 파릇한 미나리 싹이 봄날을 꿈꾸듯

새해는 참고 꿈도 좀 가지고 맞을 일이다.

오늘 아침 따뜻한 한 잔 술과 한 그릇 국을 앞에 하였거든

그것만으로도 푸지고 고마운 것이라 생각하라.

세상은

험난하고 각박하다지만 그러나 세상은 살 만한 곳

한 살 나이를 더한 만큼 좀 더 착하고 슬기로울 것을 생각하라. 아무리 매운 추위 속에 한 해가 가고 또 올지라도

어린것들 잇몸에 돋아나는

고운 이빨을 보듯

새해는 그렇게 맞을 일이다.

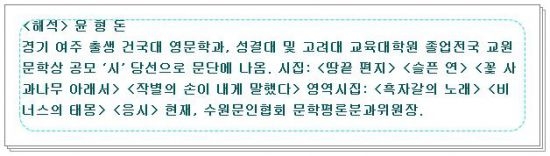

시 읽기/ 윤형돈

묵은 해를 떨쳐버리고 새해를 맞이하는 구정 달력은 산수유 열매처럼 빨간 숫자가 연달아 달려 있어 세시풍속의 큰 명절임을 직감한다. 전통적인 부성애로 성탄의 의미를 되새긴 ‘성탄제‘에 이어 노시인의 새해맞이 당부가 돋보이는 이 시의 각 연 말미에는 ’~할 일이다‘ 식의 새로운 각오와 다짐을 부드럽게 독려하는 은근(慇懃)의 각운(脚韻)이 깔려있다.

‘낯설음’의 대명사인 설은 항상 사계절의 끝자락인 겨울의 추위 속에 놓여 있어 새해라는 시간 질서에 통합되기 위해서는 늘 조심하고 삼가라는 것. 겨울 무지개 같은 시인의 당부는 ‘병 없이 앓는/ 안동댐 민속촌의 헛제사밥 같은 /그런 것들을 시랍시고 쓰지는 말라‘고 언어를 희롱하고 우롱하고 조롱하는 사이비 도롱뇽 문학인들에게도 예외는 아니다.

아무리 추운 얼음장 밑에서도 고기들은 왔다갔다 새 봄을 유영하며 제 아무리 꽁꽁 언 미나리 깡에도 파릇한 새싹은 돋아나 입맛을 돋우나니, 더 이상 과로사(過勞死)의 죽은 꿈을 꾸거나 은근과 끈기로 밀어붙여 절대 포기하지 말자.

‘따뜻한 한 잔 술’과 ‘국 한 그릇’만으로도 일용할 양식과 모처럼 한자리에 모인 가족의 소중함을 일깨워주는 축복에 오롯이 감사할 일이며, 떡국 한 그릇 먹고 한 살 나이 더 먹었으니 제발 나잇값도 좀 하고 좀 더 지혜롭게 살아갈 일을 걱정하되, 무엇보다 국민의 안녕과 평안을 저해하는 정치 모리배와 그 나라와 그 의를 위하여 기도할 것이다.

‘어린 것들 잇몸에 고운 이빨’ 나고 어금니 빠진 갈강새 어르신에게도 틀니를 채워 고기 씹는 즐거움을 되찾아 드릴 일이니 구정은 옛정을 회복하고 어루만지는 고향의 노래인 것이다.