2014년 시조시학 신인상 등단

한양대학교 국어국문학과 박사과정 수료

열린시학상, 나혜석 문학상 수상

전단지 뿌려놓듯

강제로 얹어놓은

반절짜리 결함을 무릎에서 발견한다.

읽어도 읽지 못하는 마음의 난독증들

소량의 적선과

다량의 무관심 사이

온종일 휘인 말이 앉았다가 스러질 뿐

좀처럼 흔들리지 않고 눈을 닫는 사람들.

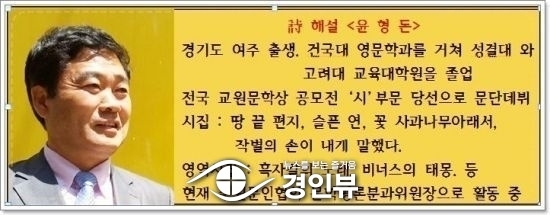

시 읽기/ 윤형돈

수원에서 1 호선 전철을 타고 가다 금정역에서 환승하면 4호선에 연결되어 한양 도심부로 진입하게 된다. 한 역을 통과하기 무섭게 돌연 승객 틈을 비집고 들어오는 현실은 무방비 상태다. 승무원이 경계하는 잡상인도 있지만, 아예 반강제적으로 승객들 무릎위에 구걸 쪽지를 돌리고 동냥조의 손바닥을 내미는 경우도 더러 있다.

한 쪽 발을 전혀 못 쓰는 양 불균형의 외발 자세로 ‘껌 한 통만 도와주세요.’ 반복적으로 애걸하며 통로 바닥을 쓸고 가기도 한다. 그러면 대개 승객들의 반응은 무표정이거나 자는 척 내심 무관심이다. 마음이 끌려 신경을 쓰거나 주의를 기울일 여력이 없는 일상의 연속 때문인 것이다.

그쯤 되면 무릎 위에 던져진 ‘반절짜리 결함’의 쪽지도 이내 슬그머니 다시 거두어지게 마련이다. 그야말로 ‘읽어도 읽지 못 하는 마음의 난독증들’이 보내는 외면 탓이다. ‘소량의 적선’은 극소수이고 대다수는 무관심을 표방하며 갑자기 부닥친 상황을 피해간다. ‘온종일 휘인 말’은 무엇일까? 꼬깃꼬깃해진 누더기의 실물, 누군가 대필해 준 복사지는 이미 너덜너덜 땟자국이 덕지덕지하다.

그게 무슨 상관이랴, 잠깐 묻었다가 스러질 미미한 검불일 뿐이다. 그것은 종장에 드러난 단호한 결의에서 읽을 수 있다. ‘좀처럼 흔들리지 않고 눈을 닫는 사람들’의 냉정한 논리가 그를 입증해 준다.

얼마 전에 출간한 ‘공복의 구성’으로 그간의 허기를 채운 시인은 전철 안의 승객들과는 무조건 한 통속이 되기를 거부하며 인류애의 보편적인 공감각을 유지하려 애쓰는 중이다. 그러나 당장 그 견고하다는 기존의 제도가 바뀌지 않는 한, 당대의 이단아인 동양아치들의 구걸 몸짓은 좀처럼 사라지지 않을 것이다.

누가 알랴, 목마른 자에게 냉수 한 그릇을 떠 준 대가代價로 은연중 하늘이 보낸 천사를 영접하는 축복의 순간을 경험하게 될지. 허물어지고 이지러진 흠결을 누군가는 의도적이든 아니든 따뜻하게 감싸 안아야 할 책무가 있음을 느낀다. 그 시간 ‘4호선’에 실려 가는 단 하루만의 위안이라도 좋다.