충북 영동 출생

건국대 사학과, 경기대 대학원 졸업

한국문인협, 국제 펜, 경기 시인협, 오산문인협 지부장 역임

시집: 내일을 위한 변명, 형님, 바람꽃 졌지요, 아름다운 고집

오산문학상, 경기문학상 등 수상

그녀 떠난 후

덩그마니 빈 방 지키는

모자 하나

바람이 인다

그녀가

바람을 따라 간다

지울 수 없는

흔적들이

따라 간다

아,

바람이 그녀를

데불고 간다

아무도

아무것도

남지 않은 방

가득 고인

그리움.

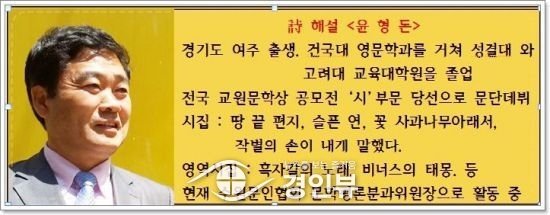

시 읽기 / 윤 형 돈

시인의 이름이 천원이나 만원도 아니고 왜 하필 ‘백원(100원)’이냐고 우스갯소리를 한 적이 있다. 충복 영동의 추풍령 바람에 잘 익은 곶감처럼 친근한 사람이기에 가능한 농이다. 지긋이 나이 들어 민둥산이 되면 어느새 ‘모자‘라는 도구로 치부를 가려야하는 때가 절로 도래하나보다. 하긴 모자를 쓰지 않은 맨머리를 뚜껑 없는 밥솥에 비유한 이도 있었다.

뚜껑 없는 대머리의 맨머리를 모자로 덮어씌우는 것은 내복을 입은 것과 같은 보온 효과가 있음이다. 그러나 시인의 심정은 지금 그런 탈온 현상을 안온하게 늘어놓으려는 저의는 아닐 게다. 여기서 ’모자‘의 소유는 얼핏 시인이 아니라 그녀의 것으로 지정했기 때문이다.

왜 ‘그녀의 모자’가 이 시의 화두가 되었을까? 여기서 시인은 ‘바람’의 이미지를 통해 그녀와 엉켜 있는 감정의 실타래를 풀어낸다. (그녀 떠난 후 /덩그마니 빈 방 지키는 /모자 하나/ 바람이 인다 / 그녀가 바람을 따라간다) 분명 시인이 쓰고 온 모자일 법 한데 자신의 것이 아닌, ‘그녀의 모자’가 빈 방에 걸려있다. 그녀와 만난 날, 그녀도 우연의 일치로 모자를 쓰고 나왔을까?

그러자니 평소 그녀에게 묘한 감정이 연루된 시인은 귀가할 때 머리가 아니라 가슴으로 ‘그녀의 모자’를 쓰고 돌아온다. 언제부턴가 동요의 바람이 일고, 지울 수 없는 흔적들이 있었으며 그래서 뒤엉킨 감정의 실타래를 고스란히 떠안고 헤어진 것이다. 막상 집에 와 보니 ‘아무도, 아무 것도’ 없는 빈 집은 공허로 가득한 빈 방 일뿐이다.

그렇게 증폭된 감정은 결국 ‘그리움’으로 귀착된다. 시인의 마음을 일렁이게 한 바람의 증거와 흔적은 그녀와 자신이 썼던 ‘모자’였던 것. ‘모자’를 매개로 둘은 ‘가득 고인 그리움‘이란 소용돌이 감정에 휘말렸던 것이다. 사랑하는 대상과 이어주는 매개물의 실체는 단연 ’모자‘가 등장하여 그 역할을 잘 수행했으니 시인은 지금 ’그녀의 모자‘를 자신의 모자로 착각하면서 알 수 없는 몽롱한 기분에 젖어있다. 무엇보다 시인의 마음을 일렁이게 한 ’바람‘의 정체는 결국 그리움, 빈 가슴에 ’가득 고인 그리움‘ 탓이렷다.