1985년 전국주부백일장 대상

2009년 문파문학 시부문 등단

2011년 경기여성기예경진대회 시부문 우수상

수원문인협회, 수원시인협회, 경기여류문학회, 시와 사람들 회원

저서: 길을 묻는 그대에게

바람이 인다

뛰어가는 옷깃에 부딪쳐

바람이, 바람소리를 지른다

제 목소리가 아닌

옷깃 펄럭이는 소리라고

고개 흔들어도

누구나 그 소리를 믿는다

움직이는 그림자는

바람이 아니다

보이지 않는 바람을

허상의 그림자를

눈과 귀에 담는지

한걸음에 일어나는 바람

듣고 보이는 것

그대로 그리지 마라

움직이면 바람 불고

별빛에도 그림자 생긴다.

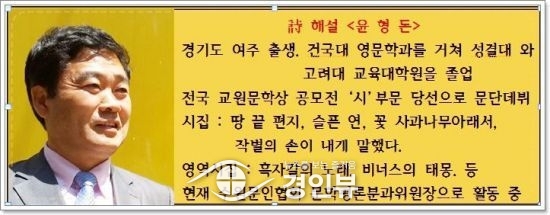

시 읽기/ 윤 형 돈

사실 여부와 상관없이 여러 사람의 입에 오르내리며 방아 찧는 이야깃거리는 언제나 뜬소문, 루머, 유언비어, 가짜뉴스, 풍문이라는 말로 날개를 달고 대책 없이 떠돌 때가 왕왕 있다. 특히 ‘어떤 집단이 모호한 상황에 빠졌을 때 그 상황을 설명하려는 집단적인 노력’이 ‘소문’이라고 설명한 어느 심리학자의 말에 적극 수긍하는 요즘이다.

소문의 줄기를 타고 뒷전에서 내뱉는 뒷 담화는 대개 칭찬보다는 악의적인 험담이 더 질기고 맛있는 안줏감이 되는 모양이다. 이러쿵저러쿵 누가 옳고 누가 그르고 말도 많고 탈도 많은 협회는 의리의 협객보다는 갑자기 돌출한 협잡꾼이 사태를 더욱 악화시키기도 한다. 급기야 양측 진영으로 갈려 첨예하게 대립하고 갈등하는 양상을 보이면 수목한계선의 나무처럼 벼랑 끝에 내몰릴 수밖에 없는 지경에 이르러 모두가 절망하는 시련기를 감내해야 한다.

조그만 미풍이 태풍이나 광풍으로 발전하면 그 누구도 손을 쓸 수 없는 회오리에 휘말리게 된다. 그렇게 되면 외견상 아무리 잘 나가던 조직체도 밑도 끝도 없는 무저갱의 나락으로 추락하는 비극을 맛보게 된다. 왜냐하면 소문의 강도는 그 내용의 중요성(importance)과 불확실성(ambiguity)의 곱으로 증폭되기 때문이다.

소문의 생리를 잘 알기 때문일까? 시인은 ‘소문’을 ‘바람’으로 치환하여 각 연聯에 배치해 놓고 마치 칸타타를 연주하듯이 잔잔한 상념의 날개를 펼쳐간다.

1연에 소문의 ‘바람이 인다.’ ‘뛰어가는 옷깃에 부딪쳐’ 풍각쟁이 노래를 부르거나 외마디 소리를 지른다. 뛰어가는 소리는 제 목소리가 아닌 그저 옷깃 펄럭이는 소리일 뿐이라고 일러 주지만 누구도 그 말을 믿거나 또 함부로 믿지도 않는다. ‘움직이는 그림자는’ 계속 유동적으로 유전하므로 진실의 바람이 아닐 수도 있다.

특히 선입견이나 편견을 가진 사람들에게 진실이 왜곡되어 ‘보이지 않는 바람’이나 ‘허상의 그림자’가 눈과 귀에 담기면 더욱 바람의 향방이나 소문의 진위를 가리기 어렵다. 한걸음에 일어났다 한달음에 사라지는 바람, 그러니 듣고 보이는 것 그대로 믿지도 말 일이며 당신의 생각대로 그리지도 마라. 오히려 소문의 바람이 공기처럼 움직이고 뻗어나가 천체를 수놓는 별빛에도 바람의 빛깔과 흔적이 새겨진 음영陰影을 만들까 두려워해라.

오늘도 ‘소문의 벽’ 뒤에 숨어서 하얗게 밤을 지새우며 억울한 울음을 울어본 자는 안다.