서울 출생

‘문학시선’을 통해 문단에 나옴

수원문학에서 창작활동 중

비가 낮의 이마를 쓸어댄다

버석거리는 목덜미로 넘어가는 습기

옆집 담쟁이들이 털어내는 낮이 가졌던

온도

고열로 이글거리는 잠꼬대

여적

사랑해

들뜬 이마를 쓸리다

손바닥에 달이 스쳤던

자국을 따라 가는 낮

항생제가 든 약봉지가

선잠이 든 한 낮이었다.

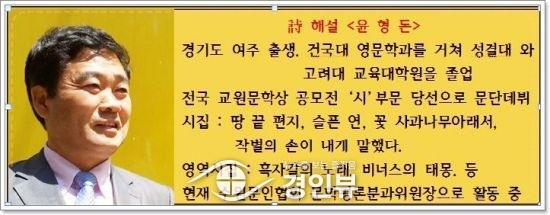

시 읽기/ 윤형돈

미처 꼭지가 떨어지지 못한 아기 감 두 개와 발그레한 애 사과를 주은 날, 나는 메타세쿼이아 그늘 밑에서 다리쉼을 풀고 있다가 이 시를 접했다. ‘비가 낮의 이마를 쓸어댄다.’ 첫 행 첫 구절에 나는 그만 후두골을 강타 당하고야 만다.

빗자루로 이마를 쓸어댈 정도의 빗줄기가 일상의 궤적을 흔들어 놓던 날의 암울한 기억과 겹쳐 있기 때문이다. 음침한 세상과 비릿한 냄새와 습기를 몰고 오는 빗물이 온갖 것을 써레질 하는 날, 우산은 말라가는 가슴들을 접고 또 얼마나 많은 비를 기다렸을까?

비를 부르는 사람이 있다. 빗속에서 단지 그리움 하나 때문에 마음 한 켠 새나가고 급기야 마음 한 둑이 무너지는 날, 빗줄기는 하늘에서 땅으로 이어진 현絃이 되어 비가悲歌를 연주하고, 나뭇잎은 수 만개의 음표가 되어 ‘옆 집 담쟁이’ 넝쿨 잎을 ‘털어내듯’ 사정없이 건조한 가슴팍을 두들기고 간다. 그러다 마음까지 흠뻑 젖어버리면 대책 없이 허물어져 그 몹쓸 그리움에 견인되고 있는 자신의 역겨움을 느끼며 ‘여적 사랑해’ 께느른하니 고백하지 않을 수 없게 된다.

그 때쯤이면 사랑의 온도는 이미 ‘고열’로 치달아 신열로 ‘잠꼬대’를 하게 되고 자다가 깰 때가 되었는데 ‘여적‘ 사랑하는 자의 소리가 들린다. 이마에 흥건한 땀을 씻고 흠칫 놀라 깨어보니 이 모든 게 꿈이었다.

그러나 현실은 낮과 밤(달)이 구분 안 되는 혼미함의 증거로 머리맡엔 ‘항생제의 약봉지가’ 덩그러니 잔인하게 놓여 있다. 그것은 바로 옅은 잠의 ‘선잠이 든 한낮’이 두고 간 불면의 부산물이다. 옷이 젖게, 신발이 젖게, 머리카락이 젖게 비가 온 어느 날 시인의 불어 터진 일기처럼, 비를 기다리는 여적餘滴의 마음까지 적셔줄 영혼의 비가 오면, 무지개 우산처럼 가슴 한 번 활짝 열어젖히는 해갈의 사랑을 꿈꾸며 비의 후문後聞을 적는 시인의 모습이 연상된다.