전북 남원 출생

2001년 문예사조 시

2007년 수필시대 수필

2017년 서정문학 시, 2017년 경기시조 시조 등단

2017년 서정시맥상 대상, 2017년 서정문학 기자상, 2018년 경기문학인 협회 작품상 수상

한국문인협회, 경기문학인 협회, 한글학회, 한국저작권 협회, 수원문인협회, 경기시조협회 이사, 도서출판 서정문학 이사

시집, ‘괜찮아요, 아빠’ 외 6권 발간.

잠시 스쳐서 본

백두대간 어디메쯤

그 아랫마을 그 농가 댁

돌절구 통 옆, 돌 장식 위

검정 고무신 두 짝에

매우 사치스런 장난을 쳐 놨구나

얼추 270 미리 큰 고무신에

고운 흙을 담아서

토마토 두 그루를

빳빳이 키우고 있구나

그 신발이 몇 평이나 된다고

찢어지지 않은

이직도 고운 검정 고무신에.

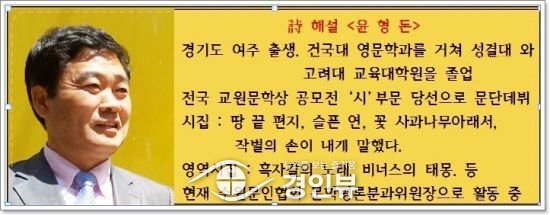

시 읽기/ 윤형돈

시인의 어린 날, 그의 주요 일과는 ‘멀리 멀리 바라보는 일’이었다. 하기야 가본 적이 없는 먼 산을 멀리서 바라보는 일처럼 신령스러운 재미도 없을 것이다. 방시인의 고향은 춘향의 전설이 오작교를 건너오던 저 멀리 ‘남원 골’이다. 무궁무진한 사연을 장착했을 그에게서 연일 ‘생활 일기’가 쏟아지는 것도 우연은 아닐 게다. 날마다

새로운 ‘생활의 재발견’이 수록되는 이유이다. 무심한 주변의 사물과 인물들에게 연민과 공감어린 시선을 주다 보면 어느새 동시대의 험하고 낯선 다리를 당당하게 건너갈 수 있다. 미상불, 시의 본질은 발견이라 했다 예기치 않은 것을 산출함으로써 경이와 환희를 느낀다. 관찰과 사색을 통해서 꾸준히 자신의 내면을 들여다보는 일을 반복하다 보면 그 어떤 수상한 계절의 괴물이 다가와도 먹히지 않고 담대히 맞대응할 수 있으리라.

본향인 남원에서 열차 타고 거슬러 타향으로 역귀향한 사내, 그는 마침내 일상사를 메모하고 무의미를 유의미로 번역하여 ‘생활시’를 쓴다. 건조한 일상에서 포획한 언어를 윤슬의 꿰미로 다듬으려 한다. 꾸준하고 투박한 타성에서 어느 날 문득, 우레와 같은 영감은 덤이다. 덤덤한 일상에서 ‘뼈다귀 시’를 추려내고 ‘밝덩굴’ 수필가의 특이한 이름 때문에 등기우편을 부치다가 담당직원과 나눈 뜨악한 대화며 ‘담배꽁초 많이 줍기 대회’란 현수막을 보고도 그냥 지나침이 없다.

이 시의 골계는 무엇인가? 그리운 고향 가는 길 어디메쯤, 지독한 그리움은 대체 ‘어디메쯤’ 설레발치고 오는가? 하지만, 떠난 이는 다시 돌아오지 않는다. ‘돌절구 통’은 돌절구 통대로, ‘돌 장식’은 돌 장식대로 ‘검정고무신 안의 토마토’, 그것은 그것대로 완성이다 아니, 모순의 완성이다.

‘백두대간 어디메쯤’ 어느 산줄기에 자리한 마을 농가는 돌절구가 있는 돌집이다. 날카로운 시인의 시선은 문득 ‘검정 고무신 안에 심은 토마토 두 그루‘에 눈길이 가 닿는다. 아니 대체 ’그 신발이 몇 평이나 된다고‘ 혀를 차면서 말이다. ’얼추 270 미리‘ 보통 장정의 족발 기럭지 크기에 누군가 농부 근성의 뼈 있는 장난질을 심었다.

일찌감치 머나먼 타향에 둥지를 튼 시인 마음의 ’평‘수는 이미 수확을 다 끝낸 ’벼 밑동들’ 만큼이나 단단하고 뿌리 깊다. 이때, 세상 모든 의미 없는 것들에게 의미를 되찾아 주는 시인의 역할이야말로 신이 버려둔 일을 대신 사역하는 존재가 아니었을까? 한글 학회 회원으로 방시인이 평소 존경해 마지않는 밝덩굴 선생님은 누렇게 색이 바랜 첫 번째 수필집 ‘잃어버린 달’의 서문에서 말씀하셨다.

글을 쓴다는 것은 ‘우리네 삶을 그 무엇으로 살찌우게 하는 그 어떤 보람 같은 것‘이라고. 동문 대학 선배님이시기도 한 밝덩굴님은 2007년이던가, ’부뚤 어머니의 사과‘란 감동어린 수필집을 내 마음에 심어주셨다. 이 모든 추억의 힘은 방시인이 부단하게 이어가는 ’생활일기‘의 여파로 생겨난 것이니 ’이즈음, 문득 보고 싶은 고운 손’이란 명수필도 덩달아 그리워지는 계절이다.

‘검정고무신에 토마토 두 구루’, 지금쯤 얼마나 자라 또 다른 여생을 보내고 있을까 내게도 이 참에 늙은 저녁 모서리에 낙서하는 날이 많아졌으면 좋겠다.