전북 진안 출생

강남대학교 사회복지 전문대학원 박사 졸업

1994년 월간 ‘문학공간’에서 시 부문 등단

전, 경기도 공무원문학회 시 분과위원장

현, 수원 문인협회 감사

경기문학인 협회 이사

현, 대한노인회 경기도 연합회 근무

시집: 아버지의 바다, 핑구재 느티나무 외

핑구재

마루터 울창한

느티나무 새움이 트면

낮 딱따구리

밤 부엉이

세월의 강을 건너는 소리

엉기덩기

해마다

까치 새끼 낳고

황소 굴레

풍경 소리

노을이 지면

고향 마을 노인들은

먼 산을 본다.

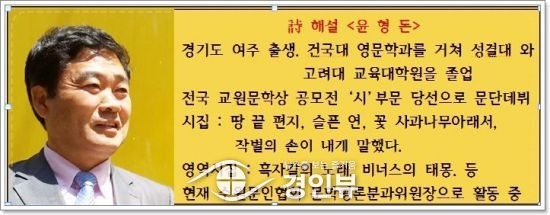

시 읽기/ 윤형돈

시적 화자의 지향점은 지금 고향에 가 있다. 3 연의 비교적 짧은 행간에 고스란히 고향의 소리와 풍경이 한 눈에 회화적인 이미지로 오롯이 담겨있다. 수구초심(首丘初心)이라고 아득한 곳을 떠나 타지에서 방황하던 심사가 어느 날 불현 듯 제가 살던 굴이 있는 언덕 쪽으로 달려가 안기는 자연스런 몸짓이 된다.

고향 가는 길에 복잡다단한 장애물 따위는 없다 그냥 어지러운 모든 것 떨쳐버리고 떠나면 된다. 오늘은 나도 덩달아 그의 고향 진안 용담으로 떠난다. 내 유년의 고향이 항상 눈물 젖은 베갯머리에 누워있듯이 함께 존재의 가벼운 마음으로 간다.

산마루 중턱엔 생각할수록 왠지 현기(眩氣)가 핑 도는 ‘핑구재 마루터 울창한 느티나무’가 있다. 누군가의 속내가 잔뜩 도사린 무악재의 슬픈 설화처럼 새봄이 ‘새움’을 틔우는 계절에 고시인은 고즈넉이 그 고개를 찾아갔다. 움집은 고향의 어머니, 대지의 자궁, 타향으로 떠돌다 마침내 돌아가고야 마는 피난처의 표상이다.

느닷없이 사로잡힌 역병의 재앙에 지친 몸과 마음이 하행선 열차를 타고 가니 ‘낮 딱따구리’가 여전히 아둔한 마음의 심간(心肝)을 쪼고 이슥한 시간의 ‘밤 부엉이’는 길을 묻고 날짜를 세는 철학자의 동공으로 ‘세월의 강을 건너는 소리’를 수월하게 풀어준다. ‘엉기덩기’ 엉기정기 불규칙하게 비좁은 듯 드넓은 공간을 헤집어 ‘해마다 까치 새끼 날고’ 어느덧 이방인의 낯 선 손님이 되어버린 애수(哀愁)의 아픈 마음을 달래준다. 아뿔싸! 무심하고 냉정한 세월은 아무리 쉬엄쉬엄 가도 벌써 예까지 흘러왔다. 그 험난한 ‘세월의 강‘은 어즈버 34년 공인(公人)의 몸으로 헌신한 시인이 외곬으로 걸어온 힘들고 외로운 나날이었을지도 모른다.

’황소 굴레’를 씌워 논밭을 개간했듯이 곁길을 가지 않고 사철 벗은 바람처럼 천년을 흐르는 물 맑고 산 빛 고운 ‘용담’에 수평선이 해를 삼킨 노을처럼 순응하며 살았다. 그러다 문득, 시인의 가슴 처마 끝에 ‘풍경’을 달고 먼데서 바람 불어오면 보고 싶은 마음이 주저 않고 찾아간 곳이 바로 그의 고향, ‘핑구재 느티나무’였으니 ‘노을이 지면‘ 석양 노을 속에 뒷짐 지고 서 계시던 아버지의 뒷모습이 보였다. 아니, 한 가닥 희망의 올을 간직한 어머니는 허리가 굽어 그믐달이 되셨다. 그때 나이 지긋하신 ’고향 마을 노인들은‘ 다시는 돌아오지 않을 그 먼 곳을 눈 여겨 보아 두었는지 ’먼 산‘을 오래오래 바라보고 계셨다.

아마도 시인의 유년시절 주요 일과도 ’먼 산‘을 바라보고 또 바라보는 일이었으리라. 어쩌면 고향 진안의 암마이 수마이 산이 오랜 세월 침식과 융기를 거쳐 두 개의 낙타 봉 같은 큰 바위의 얼굴이 되었듯이 고향은 시인에게 물고기 화석처럼 마음에 각인된 ’언젠가 되돌아가 묻힐 영원한 동산’으로 떠오르고 있는 것이다.